La démographie en 2016

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a mis à jour ses données sur la démographie la semaine dernière. Comme je l’ai déjà fait il y a quelques années, je me suis dit que ce serait intéressant de comparer ces données avec celles des trois scénarios principaux des prévisions démographiques que l’ISQ a publiées en septembre 2014 (voir les Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061). Lorsque j’ai fait cet exercice en 2012 en comparant les données réelles de 2006 à 2011 avec celles des trois scénarios principaux de 2009 de l’ISQ, je me suis aperçu que les données réelles se situaient entre celles des scénarios fort et de référence. De fait, les hypothèses du scénario de référence de 2014 étaient entre celles des scénarios fort et de référence de 2009 (voir la page 20 de ce document) pour l’indice synthétique de fécondité (1,7, par rapport à 1,65 et 1,85), le solde migratoire international (44 000 par rapport à 40 000 et 50 000) et le solde migratoire interprovincial (-7500 par rapport à -10 000 et -4000). Qu’en est-il cette fois?

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a mis à jour ses données sur la démographie la semaine dernière. Comme je l’ai déjà fait il y a quelques années, je me suis dit que ce serait intéressant de comparer ces données avec celles des trois scénarios principaux des prévisions démographiques que l’ISQ a publiées en septembre 2014 (voir les Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061). Lorsque j’ai fait cet exercice en 2012 en comparant les données réelles de 2006 à 2011 avec celles des trois scénarios principaux de 2009 de l’ISQ, je me suis aperçu que les données réelles se situaient entre celles des scénarios fort et de référence. De fait, les hypothèses du scénario de référence de 2014 étaient entre celles des scénarios fort et de référence de 2009 (voir la page 20 de ce document) pour l’indice synthétique de fécondité (1,7, par rapport à 1,65 et 1,85), le solde migratoire international (44 000 par rapport à 40 000 et 50 000) et le solde migratoire interprovincial (-7500 par rapport à -10 000 et -4000). Qu’en est-il cette fois?

Données des scénarios et données réelles

– population totale

Les données utilisées dans les prévisions de l’ISQ et les données réelles sont estimées au premier juillet de chaque année, et non en moyennes annuelles. En outre, les données des trois scénarios de prévision pour 2011 à 2013 sont des données réelles (quoique celles de 2012 et 2013 ont été légèrement révisées depuis l’élaboration de ces scénarios). Il ne faut donc pas s’étonner que les écarts soient minimes dans les premières années entre les scénarios et entre eux et les données réelles.

Le graphique ci-contre nous montre que la population totale a moins augmenté entre 2011 et 2016 que le prévoyait l’ISQ dans ses trois scénarios. La hausse de la population entre 2011 et 2016 fut en effet de 4,0 % en cinq ans, soit moins que les hausses prévues dans les scénarios fort (4,6 %), de référence (4,4 %) et faible (4,1%). On notera toutefois que la hausse de 2016 (0,81 %), même si elle fut inférieure à celle du scénario fort (0,91%), a ressemblé davantage à celle du scénario de référence (0,80 %) qu’à celle du scénario faible (0,67 %). Selon le tableau cansim 051-0004, ce revirement est en partie dû à la hausse des soldes migratoires international et interprovincial, mais aussi à un fort solde positif du nombre de résidents non permanents (surtout des étudiants étrangers et des travailleurs temporaires étrangers).

Le graphique ci-contre nous montre que la population totale a moins augmenté entre 2011 et 2016 que le prévoyait l’ISQ dans ses trois scénarios. La hausse de la population entre 2011 et 2016 fut en effet de 4,0 % en cinq ans, soit moins que les hausses prévues dans les scénarios fort (4,6 %), de référence (4,4 %) et faible (4,1%). On notera toutefois que la hausse de 2016 (0,81 %), même si elle fut inférieure à celle du scénario fort (0,91%), a ressemblé davantage à celle du scénario de référence (0,80 %) qu’à celle du scénario faible (0,67 %). Selon le tableau cansim 051-0004, ce revirement est en partie dû à la hausse des soldes migratoires international et interprovincial, mais aussi à un fort solde positif du nombre de résidents non permanents (surtout des étudiants étrangers et des travailleurs temporaires étrangers).

– population âgée de 15 à 64 ans

Le second graphique montre que l’écart entre les données réelles et les scénarios de l’ISQ fut passablement plus grand pour la population âgée de 15 à 64 ans que pour la population totale. En effet, le nombre de personnes dans ces tranches d’âge a augmenté de 0,15 % entre 2011 et 2016 (et baissé de 0,3 % entre 2013 et 2016), tandis que les scénarios prévoyaient des hausses de 0,21 %, 0,49 % et 0,69 %. Cet écart a passablement d’importance, car la grande majorité des personnes en emploi (97 % en 2015) sont dans ces tranches d’âge. On notera aussi dans ce graphique que la baisse de 2016 fut assez semblable à celle prévue dans le scénario de référence (même un tout petit peu inférieure, de 0,02 % par rapport à 0,06 %) et nettement moindre que celle prévue dans le scénario faible (0,18 %).

Le second graphique montre que l’écart entre les données réelles et les scénarios de l’ISQ fut passablement plus grand pour la population âgée de 15 à 64 ans que pour la population totale. En effet, le nombre de personnes dans ces tranches d’âge a augmenté de 0,15 % entre 2011 et 2016 (et baissé de 0,3 % entre 2013 et 2016), tandis que les scénarios prévoyaient des hausses de 0,21 %, 0,49 % et 0,69 %. Cet écart a passablement d’importance, car la grande majorité des personnes en emploi (97 % en 2015) sont dans ces tranches d’âge. On notera aussi dans ce graphique que la baisse de 2016 fut assez semblable à celle prévue dans le scénario de référence (même un tout petit peu inférieure, de 0,02 % par rapport à 0,06 %) et nettement moindre que celle prévue dans le scénario faible (0,18 %).

– population âgée de 25 à 54 ans

Le troisième graphique montre que l’écart entre les données réelles et les scénarios de l’ISQ fut aussi plus grand pour la population âgée de 25 à 54 ans que pour la population totale et même que pour la population âgée de 15 à 64 ans. En effet, le nombre de personnes dans ces tranches d’âge a diminué de 1,24 % entre 2011 et 2016, tandis que les scénarios prévoyaient des baisses de 0,57 %, 0,70 % et 1,01 %. Encore là, cet écart est important, car c’est dans cette tranche d’âge qu’on observe les taux d’emploi les plus élevés (82,1 % en 2015, par rapport à 59,3 % chez les 15-24 ans et 31,1% chez les 55 ans et plus). En plus, les deux tiers des personnes en emploi en 2015 avaient entre 25 et 54 ans. Encore là, la baisse de 2016 fut assez semblable à celle prévue dans le scénario de référence (quoiqu’un tout petit peu plus élevée, de 0,05 % par rapport à 0,01 %) et nettement moindre que celle prévue dans le scénario faible (0,15 %).

Le troisième graphique montre que l’écart entre les données réelles et les scénarios de l’ISQ fut aussi plus grand pour la population âgée de 25 à 54 ans que pour la population totale et même que pour la population âgée de 15 à 64 ans. En effet, le nombre de personnes dans ces tranches d’âge a diminué de 1,24 % entre 2011 et 2016, tandis que les scénarios prévoyaient des baisses de 0,57 %, 0,70 % et 1,01 %. Encore là, cet écart est important, car c’est dans cette tranche d’âge qu’on observe les taux d’emploi les plus élevés (82,1 % en 2015, par rapport à 59,3 % chez les 15-24 ans et 31,1% chez les 55 ans et plus). En plus, les deux tiers des personnes en emploi en 2015 avaient entre 25 et 54 ans. Encore là, la baisse de 2016 fut assez semblable à celle prévue dans le scénario de référence (quoiqu’un tout petit peu plus élevée, de 0,05 % par rapport à 0,01 %) et nettement moindre que celle prévue dans le scénario faible (0,15 %).

– population âgée de 65 ans et plus

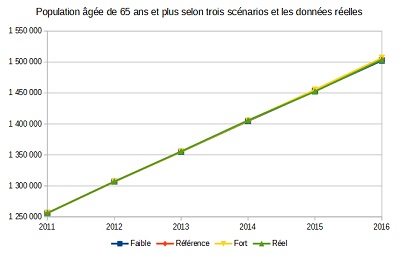

Cette fois, le graphique ci-contre montre (ou tente de montrer…) les écarts entre les données réelles et celles des trois scénarios sur l’évolution du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus. En fait, il est presque impossible de différencier les quatre courbes. La plus grande différence entre les données est entre celles des scénarios faible et fort en 2016, avec un écart de seulement 0,28 point de pourcentage. On ne doit pas s’étonner de ce résultat. En effet, il n’y a presque seulement le taux de mortalité qui peut séparer ces scénarios et les données réelles, car le nombre de naissances ne peut y jouer aucun rôle et l’immigration bien peu, car à peine 2 % des immigrants ont 65 ans et plus à leur arrivée (voir notamment la page 9 de ce document). En plus, 56,7 % des immigrants avaient entre 25 et 44 ans en moyenne à leur arrivée entre 2011 et 2015, alors que c’était le cas de seulement 26,6 % de la population du Québec le premier juillet 2016. Cela montre que les variations dans le solde de migration internationale ont bien plus d’impact sur les populations âgées de 15 à 64 ans et surtout de 25 à 54 ans que sur la population totale et, évidemment, que sur la population âgée de 65 ans et plus.

Cette fois, le graphique ci-contre montre (ou tente de montrer…) les écarts entre les données réelles et celles des trois scénarios sur l’évolution du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus. En fait, il est presque impossible de différencier les quatre courbes. La plus grande différence entre les données est entre celles des scénarios faible et fort en 2016, avec un écart de seulement 0,28 point de pourcentage. On ne doit pas s’étonner de ce résultat. En effet, il n’y a presque seulement le taux de mortalité qui peut séparer ces scénarios et les données réelles, car le nombre de naissances ne peut y jouer aucun rôle et l’immigration bien peu, car à peine 2 % des immigrants ont 65 ans et plus à leur arrivée (voir notamment la page 9 de ce document). En plus, 56,7 % des immigrants avaient entre 25 et 44 ans en moyenne à leur arrivée entre 2011 et 2015, alors que c’était le cas de seulement 26,6 % de la population du Québec le premier juillet 2016. Cela montre que les variations dans le solde de migration internationale ont bien plus d’impact sur les populations âgées de 15 à 64 ans et surtout de 25 à 54 ans que sur la population totale et, évidemment, que sur la population âgée de 65 ans et plus.

– population âgée de moins de 15 ans

Pour boucler la boucle, j’ai gardé les jeunes âgés de moins de 15 ans pour la fin. Là encore, le nombre de jeunes de ces âges a moins augmenté (de 5,0 %) que ne l’avaient prévu les trois scénarios (entre 5,5 % et 6,6 %). Cela est dû à la fois à un indice synthétique de fécondité plus bas que celui du scénario de référence (1,625 en moyenne de 2013 à 2015, au lieu de 1,7) et à un solde migratoire interprovincial nettement plus négatif que prévu (-14 000 au lieu de -7500 dans le scénario de référence et -12 000 dans le scénario faible), mais pas au solde migratoire international, car celui-ci fut assez semblable à ce qui était prévu dans le scénario de référence. Et, pour cette population, même l’évolution de 2016 (hausse de 1,26 %) colle davantage au scénario faible (hausse de 1,23 %) qu’au scénario de référence (hausse de 1,52 %). Cela s’explique par le fait qu’il soit douteux que bien des résidents non permanents aient moins de 15 ans!

Pour boucler la boucle, j’ai gardé les jeunes âgés de moins de 15 ans pour la fin. Là encore, le nombre de jeunes de ces âges a moins augmenté (de 5,0 %) que ne l’avaient prévu les trois scénarios (entre 5,5 % et 6,6 %). Cela est dû à la fois à un indice synthétique de fécondité plus bas que celui du scénario de référence (1,625 en moyenne de 2013 à 2015, au lieu de 1,7) et à un solde migratoire interprovincial nettement plus négatif que prévu (-14 000 au lieu de -7500 dans le scénario de référence et -12 000 dans le scénario faible), mais pas au solde migratoire international, car celui-ci fut assez semblable à ce qui était prévu dans le scénario de référence. Et, pour cette population, même l’évolution de 2016 (hausse de 1,26 %) colle davantage au scénario faible (hausse de 1,23 %) qu’au scénario de référence (hausse de 1,52 %). Cela s’explique par le fait qu’il soit douteux que bien des résidents non permanents aient moins de 15 ans!

Et alors…

Le résultat de ces comparaisons pourrait laisser penser que le scénario faible est celui qui s’imposera à l’avenir et peut-être même un scénario encore plus négatif. Or, il serait étonnant que ce soit le cas. En effet, dans l’établissement de ses scénarios pour la période allant de 2011 à 2061, l’ISQ a prévu un passage graduel à ses hypothèses des scénarios faible et fort entre 2013 et 2016 pour le solde migratoire interprovincial et de 2013 à 2021 pour l’indice synthétique de fécondité et le solde migratoire international (voir les trois graphiques des pages 17 et 18 des Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061), 2021 étant donc l’année où toutes les différences entre ces deux scénarios et le scénario de référence  seront pleinement implantées. Or, comme le montre le tableau ci-contre, trois des quatre observations de 2013 à 2016, soit l’indice synthétique de fécondité (ISF), le solde migratoire international (SMIN) et le solde des résidents non permanents (SRNP), sont plus positives que ne l’indique le scénario faible qui serait pleinement implanté en 2021 (mais qui ne le sera pas, car l’ISQ mettra sûrement à jour ces scénarios d’ici 2021…), seul le solde migratoire interprovincial (SMIP) lui étant plus négatif et de bien moins (-2200) que ne sont plus positifs le SMIN (de 10 100) et le SRNP (de 1500). En outre, deux de ces quatre facteurs sont presque identiques aux hypothèses du scénario de référence (le SMIN et le SRNP). Bref, la tendance actuelle mène plutôt vers un scénario se situant quelque part entre le scénario de référence et le scénario faible. Cela est peut-être moins négatif que les graphiques de ce billet ne le laissent penser, mais, étant donné que l’augmentation de la population âgée de 65 ans et plus est aussi forte que prévue, mais que c’est celle des tranches d’âge plus jeunes qui accusent un retard, cela signifie que, si les tendances des trois dernières années se maintiennent, le vieillissement de la population et ses impacts seront un peu plus importants que le scénario de référence le montrait. Mais, seulement de peu, très peu!

seront pleinement implantées. Or, comme le montre le tableau ci-contre, trois des quatre observations de 2013 à 2016, soit l’indice synthétique de fécondité (ISF), le solde migratoire international (SMIN) et le solde des résidents non permanents (SRNP), sont plus positives que ne l’indique le scénario faible qui serait pleinement implanté en 2021 (mais qui ne le sera pas, car l’ISQ mettra sûrement à jour ces scénarios d’ici 2021…), seul le solde migratoire interprovincial (SMIP) lui étant plus négatif et de bien moins (-2200) que ne sont plus positifs le SMIN (de 10 100) et le SRNP (de 1500). En outre, deux de ces quatre facteurs sont presque identiques aux hypothèses du scénario de référence (le SMIN et le SRNP). Bref, la tendance actuelle mène plutôt vers un scénario se situant quelque part entre le scénario de référence et le scénario faible. Cela est peut-être moins négatif que les graphiques de ce billet ne le laissent penser, mais, étant donné que l’augmentation de la population âgée de 65 ans et plus est aussi forte que prévue, mais que c’est celle des tranches d’âge plus jeunes qui accusent un retard, cela signifie que, si les tendances des trois dernières années se maintiennent, le vieillissement de la population et ses impacts seront un peu plus importants que le scénario de référence le montrait. Mais, seulement de peu, très peu!