La syndicalisation et les inégalités

Ce n’est pas une mais deux études que j’ai lues la semaine dernière sur l’impact de la syndicalisation sur les inégalités. Comme ces deux études ont examiné la question sous des angles différentes, je vais parler ici des deux. Pour ne pas allonger trop ce billet, je vais toutefois me contenter de présenter les grandes lignes de la première et m’attarder un peu plus sur la deuxième.

Ce n’est pas une mais deux études que j’ai lues la semaine dernière sur l’impact de la syndicalisation sur les inégalités. Comme ces deux études ont examiné la question sous des angles différentes, je vais parler ici des deux. Pour ne pas allonger trop ce billet, je vais toutefois me contenter de présenter les grandes lignes de la première et m’attarder un peu plus sur la deuxième.

La première étude

Intitulée How Does Declining Unionism Affect the American Middle Class and Intergenerational Mobility? (Comment le déclin de la syndicalisation influence la classe moyenne américaine et la mobilité intergénérationnelle?), la première étude a été rédigée par quatre auteurs et la version que j’ai lue a été diffusée par la Banque fédérale de Saint-Louis, organisme qu’on peut difficilement associer aux syndicats.

Comme son titre l’indique, cette étude s’est penchée sur l’impact de la baisse de la syndicalisation («union density») aux États-Unis sur la classe moyenne et sur la mobilité intergénérationnelle. Voici les principaux constats de cette étude :

- la proportion de la population âgée de 25 à 64 ans gagnant entre 50 % et 150 % du revenu médian (population que les auteurs considèrent faire partie de la classe moyenne) est passée de 56,5 % en 1979 à 45,1 % en 2012, une baisse de 11,4 points de pourcentage ou de 20 %;

- la proportion de salariés qui sont syndiqués est, elle, passée de 18,2 % à 10,9 % entre 1985 et 2011;

- la proportion de travailleurs syndiqués faisant partie de la classe moyenne était plus élevée de 11 points de pourcentage (63,4 % par rapport à 52,1 %) que celle des non syndiqués en 1985 et de près de huit points en 2011 (52,7 % par rapport à 45.1 %); voir notamment les deux graphiques de la figure 2 à la page 18 ainsi que le tableau 1 de la page 19 de l’étude;

- selon les calculs des auteurs (qui tiennent compte d’une foule de facteurs que je ne décrirai pas ici), la baisse du taux de syndicalisation expliquerait environ 20 % de la baisse en importance de la classe moyenne;

- les enfants des syndiqués de 1985 étaient plus souvent syndiqués en 2011 que les enfants des non syndiqués, avaient un revenu médian plus élevé et étaient plus scolarisés (voir le tableau 2 de la page 20);

- l’étude conclut que le fait d’être syndiqué est un des facteurs (avec le niveau de revenu) qui explique le plus le meilleur sort des enfants de syndiqués, surtout chez les enfants de parents peu scolarisés;

- le fait d’habiter une région plus fortement syndiquée améliore le sort des enfants : une différence de 10 % du taux de syndicalisation entre deux communautés en 1985 entraîne une augmentation de 2 % du revenu des enfants en 2011.

Bref, la syndicalisation favorise la création d’une classe moyenne solide et améliore la mobilité intergénérationnelle. Les auteurs ajoutent que le rehaussement du taux de syndicalisation ne serait peut-être pas suffisant pour limiter les inégalités et reconstruire une classe moyenne forte, mais qu’il est probablement nécessaire pour atteindre ces objectifs ou au moins s’en approcher.

La deuxième étude

Intitulée Inequality and Labor Market Institutions (Les inégalités et les institutions du marché du travail), la deuxième étude provient d’un autre organisme dont on ne peut soupçonner de liens positifs avec les syndicats, soit le Fonds monétaire international (FMI). Si cette étude se concentre sur le syndicalisme, elle se penche aussi (mais plus brièvement) sur trois autres institutions, soit le salaire minimum, les prestations d’assurance-chômage et les lois de protection de l’emploi. Notons que, contrairement à la première étude, celle-ci porte sur 20 pays industrialisées (on peut voir la liste de ces pays à la note 2 au bas de la page 5 de l’étude).

L’étude commence en soulignant que les inégalités :

- augmentent depuis 1980 dans tous ces pays;

- nuisent à la croissance;

- accentuent la fréquence et la durée des récessions (en citant une autre étude du FMI que j’ai présentée dans ce billet);

- créent de l’instabilité politique;

- portent les plus puissants à influencer les politiques des pays à leur avantage et

- réduisent les possibilités des pauvres à se sortir de leur situation.

Elle poursuit dans la même veine en contredisant la vision classique de l’analyse de la hausse des inégalités qui l’attribue en premier lieu à la mondialisation et à la demande croissante de travailleurs à compétences élevées (alors que ces facteurs, communs à tous les pays industrialisés, les ont influencé de façon bien différente, la hausse des inégalités ayant été bien plus grande dans certains pays que dans d’autres). Constatant que de plus en plus de travaux analysent l’impact de la détérioration des institutions (notamment à la suite de la pression des plus puissants), comme la baisse des impôts et la déréglementation financière, mais que peu d’études ont porté sur les institutions du marché du travail, les auteurs de l’étude ont décidé de regarder cette question de plus près.

– Effets de la baisse de la syndicalisation sur les 10 % les plus riches

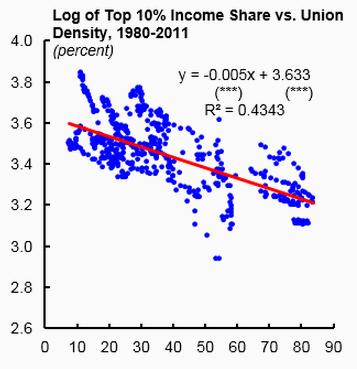

Leur premier constat est illustré dans le graphique ci-contre (tiré du résumé de cette étude, car le graphique y est plus clair). Il montre la forte relation négative entre la part des revenus du 10 % le plus riche (dont le log est utilisé dans l’axe vertical) et le taux de syndicalisation (axe horizontal) au cours des 32 années de 1980 à 2011 et au sein des 20 pays retenus.

Leur premier constat est illustré dans le graphique ci-contre (tiré du résumé de cette étude, car le graphique y est plus clair). Il montre la forte relation négative entre la part des revenus du 10 % le plus riche (dont le log est utilisé dans l’axe vertical) et le taux de syndicalisation (axe horizontal) au cours des 32 années de 1980 à 2011 et au sein des 20 pays retenus.

Sachant bien qu’une telle corrélation n’est pas nécessairement causale, les auteurs ont testé cette relation en fonction d’autres facteurs ayant potentiellement un impact sur la hausse de la part des revenus du 10 % le plus riche : élection de gouvernements plus à droite, normes sociales, changements industriels (baisse du secteur manufacturier historiquement plus syndiqué et hausse dans les services moins syndiqués), croissance du secteur financier et hausse de la scolarisation. La relation illustrée dans le graphique s’est maintenue. En tenant compte de ces facteurs, la baisse du taux de syndicalisation expliquerait environ 40 % de la hausse de la part des revenus du 10 % le plus riche.

Les auteurs expliquent ensuite que l’impact de la présence des syndicats sur la part des revenus du 10 % le plus riche peut sembler étrange, mais que, en fait, en renforçant le pouvoir de négociation des travailleurs, les syndicats empêchent les détenteurs de capitaux et les pdg d’accaparer une aussi forte portion des profits que dans les pays où ils sont peu présents (comme aux États-Unis). Ils mentionnent à cet effet que le coefficient de Gini des revenus de capital atteint 0,84, alors qu’il n’est que de 0,36 pour les revenus de salaires.

– Effets de la baisse de la syndicalisation sur le coefficient de Gini

Comme on peut le voir dans le graphique de gauche qui suit, les auteurs n’ont trouvé qu’un faible impact de la baisse de la syndicalisation sur le coefficient de Gini des revenus de marché, («Gini of Gross Income») mais, comme le montre le graphique de droite, un impact majeur sur le coefficient de Gini des revenus nets («Gini of Net Income», soit après transferts et impôts). Assez étrangement, c’est dans cette discussion que les auteurs mentionnent que la baisse du niveau du salaire minimum par rapport au revenu médian est liée à une forte hausse des inégalités (ils y reviennent plus loin, comme on le verra), mais que la baisse du niveau de remplacement du revenu par l’assurance-chômage et l’affaiblissement des lois qui protègent les emplois n’ont pas d’impact significatif sur les inégalités (ce qui ne signifie pas que ces institutions n’ont pas d’autres qualités…).

Le faible impact du taux de syndicalisation sur le coefficient de Gini du revenu de marché (graphique de gauche) est en partie dû aux sources de données. En effet, la part des revenus du 10 % le plus riche utilisée dans le graphique précédent est tirée des déclarations de revenus des particuliers, tandis que les données sur le coefficient de Gini du revenu de marché proviennent d’enquêtes auprès des ménages. Or, de nombreuses études ont souligné que ces enquêtes ont de la difficulté à rejoindre les ménages les plus riches (qui ne daignent bien souvent pas y répondre). Les auteurs estiment que le coefficient de Gini aurait augmenté au moins deux fois plus depuis 1995 (de 2,3 points de pourcentage plutôt que de 1,0 point) si les enquêtes sur les ménages avaient bien capté les revenus des ménages à hauts revenus.

En plus, même si la relation entre le taux de syndicalisation et le coefficient de Gini du revenu de marché sur le graphique de gauche est faible, cette relation est en fait élevée quand on l’analyse pays par pays, comme le montre le graphique ci-contre, qui, plutôt de comparer le niveau du coefficient de Gini avec le taux de syndicalisation, compare plutôt les variations du coefficient de Gini en axe vertical avec les variations du taux de syndicalisation en axe horizontal (quand le taux de syndicalisation baisse, le coefficient de Gini augmente et vice-versa). Les auteurs expliquent aussi que, selon les lois du travail des différents pays, un taux de syndicalisation peut être faible mais les conventions collectives qu’ils négocient s’appliquer à une forte proportion des travailleurs, comme en France. Ils mentionnent en outre qu’il ne faut pas confondre le taux de syndicalisation avec la force des syndicats (les nombreuses grèves en France sont un autre exemple) et leur influence réelle sur les politiques sociales.

En plus, même si la relation entre le taux de syndicalisation et le coefficient de Gini du revenu de marché sur le graphique de gauche est faible, cette relation est en fait élevée quand on l’analyse pays par pays, comme le montre le graphique ci-contre, qui, plutôt de comparer le niveau du coefficient de Gini avec le taux de syndicalisation, compare plutôt les variations du coefficient de Gini en axe vertical avec les variations du taux de syndicalisation en axe horizontal (quand le taux de syndicalisation baisse, le coefficient de Gini augmente et vice-versa). Les auteurs expliquent aussi que, selon les lois du travail des différents pays, un taux de syndicalisation peut être faible mais les conventions collectives qu’ils négocient s’appliquer à une forte proportion des travailleurs, comme en France. Ils mentionnent en outre qu’il ne faut pas confondre le taux de syndicalisation avec la force des syndicats (les nombreuses grèves en France sont un autre exemple) et leur influence réelle sur les politiques sociales.

– Finance et part de la rémunération des salariés

Les auteurs montrent aussi que des baisses du taux de syndicalisation entraînent quelques années plus tard non seulement un accroissement de la part des revenus du 10 % le plus riche (et du 1% le plus riche) et du coefficient de Gini après impôt, mais aussi des hausses de salaires dans le secteur financier et des baisses de la part de la rémunération des salariés sur le PIB, deux facteurs liés à la hausse des inégalités.

– Robustesse et salaire minimum

Je ne décrirai pas en détail les effets des tests de robustesse (examens de l’impact d’autres facteurs sur la hausse de la part des revenus du 10 % le plus riche), mais tiens à mentionner quelques-uns de leurs résultats :

- la mondialisation a eu un certain effet sur la hausse de la part des revenus du 10 % le plus riche, mais ne réduit pas de façon significative le rôle de la baisse du taux de syndicalisation;

- les facteurs politiques et sociaux ont pu encourager les mesures néolibérales (ce n’est pas le terme utilisé par les auteurs…), dont la baisse du taux marginal d’imposition maximal, mais ne font pas diminuer le rôle de la baisse du taux de syndicalisation;

- les changements industriels (baisse de l’emploi dans le secteur manufacturier et hausse dans les services), contrairement aux analyses théoriques, n’ont pas fait diminuer le taux de syndicalisation ni fait augmenter la part des revenus du 10 % le plus riche; au contraire, ce facteur fait augmenter le rôle de la baisse du taux de syndicalisation;

- même si la croissance du secteur financier a contribué à la hausse de la part des revenus du 10 % le plus riche, elle ne fait pas diminuer le rôle de la baisse du taux de syndicalisation;

- la hausse de la scolarisation, encore une fois contrairement aux analyses théoriques sur l’impact de la demande croissante de travailleurs à compétences élevées, n’a pas fait augmenter la part des revenus du 10 % le plus riche et n’a eu aucun impact sur le rôle de la baisse du taux de syndicalisation.

Au bout du compte, ces facteurs n’ont absolument pas fait diminuer le rôle de la baisse du taux de syndicalisation sur la hausse de la part des revenus du 10 % le plus riche, qui explique toujours 40 % de cette hausse, 25 % de l’augmentation du coefficient de Gini des revenus de marché et 50 % de celle du coefficient de Gini du revenu après impôt et transferts, comme on peut le voir sur le graphique suivant (partie bleue foncée de ces barres).

La petite ligne rouge au centre de ces barres montre l’impact de l’évolution de la part du salaire minimum sur le salaire médian sur ces mesures des inégalités. Cette évolution semble les faire augmenter, mais de très peu. Mais, ce résultat est la conséquence de l’utilisation de moyennes pour les 20 pays retenus. En fait, sa proportion sur le revenu médian a augmenté dans certains pays et a diminué dans d’autres avec des effets bien différents, comme ont peut le voir dans le graphique qui suit.

On peut voir que les changements de la part du salaire minimum sur le salaire médian (losanges noirs) ont en fait eu un impact majeur sur le coefficient de Gini dans les pays où cette part a augmenté beaucoup ou diminué beaucoup, soit par exemple une hausse de plus de 2 points de pourcentage du coefficient de Gini du revenu de marché aux Pays-Bas (NLD) et une baisse équivalente en France (FRA). Sans surprise, ces changements n’ont par contre pas vraiment eu d’impact sur la part des revenus du 10 % le plus riche.

– un dernier tableau…

Le tableau qui suit montre l’impact du taux de syndicalisation sur le revenu après impôt par décile de revenu.

On peut voir que :

- c’est le premier décile (celui des plus pauvres) qui profite le plus de la forte présence des syndicats (hausse de 0,021 de la part des revenus de ce décile);

- l’influence d’une plus forte présence syndicale demeure positive jusqu’au septième décile;

- cette influence devient négative pour les trois déciles des personnes les plus riches;

- cette influence est de loin (environ quatre fois) la plus négative sur les revenus du 10 % le plus riche (baisse de 0,085).

Il n’est donc pas étonnant que les lobbys des riches (dont Éric Duhaime) soient si véhéments contre les syndicats…

Les auteurs concluent que cette étude peut bien sûr servir à l’établissement de politiques pour favoriser un plus grand taux de syndicalisation, des taux de salaire minimum plus élevés et une diminution de l’influence des plus riches sur les politiques, mais que chaque pays doit analyser l’impact des facteurs qui y sont étudiés dans leur propre contexte, pour éviter d’éventuels effets négatifs, comme des pertes d’emploi. J’ai trouvé cette réserve un peu étrange, car les résultats de l’étude n’ont montré aucun impact significatif de ce côté, même si les auteurs ont testé cette possibilité. Ils terminent en ajoutant que les pays devraient revoir leurs modes d’imposition (pour augmenter le taux marginal d’imposition maximal) et resserrer leur réglementation du secteur financier.

Et alors…

La multiplication des études de ce genre de la part de l’OCDE, du FMI et d’autres organismes qu’on associe aux puissants de ce monde (comme, dans le cas présent, la Banque fédérale de Saint-Louis), est à la fois emballante et déprimante. Emballante, car on voit que des études empiriques, basées sur les faits, contredisent une après l’autre les préceptes de la théorie économique orthodoxe, même quand menées par des organismes plutôt réputés pour leur néolibéralisme. Déprimante, parce que cela ne change rien. On ne voit guère d’actions ou de politiques suivant les recommandations de ces études de la part des pays membres de ces organismes.

Cela dit, on peut tout de même se réjouir de lire deux études soulignant le rôle immensément positif d’une institution qu’on se plaît trop souvent à dénigrer, les syndicats. N’hésitons pas à leur reprocher leurs lacunes ou leur timidité, mais ne nions surtout pas leur rôle essentiel dans l’équilibre des forces dans notre société.

Excellent billet! Bravo 🙂

J’aimeJ’aime

Merci!

J’aimeJ’aime